Заключение

Кровавым и опустошительным смерчем прошла гражданская война по северной земле. Размышляя над итогами и уроками антибольшевистской борьбы на Русском Севере, следует признать, что без вооруженного вмешательства извне она вряд ли вылилась бы в форму гражданской войны.

Генезис союзной интервенции в Северной России происходил в уникальных международных условиях. Здесь непримиримо столкнулись интересы воюющих коалиций и отдельных стран. Политики стран Антанты при подготовке интервенции руководствовались в первую очередь военно-стратегическими соображениями, желанием вернуть Россию в мировую войну, используя северный край и его морские порты как плацдарм для восстановления Восточного фронта. С окончанием же Мировой войны союзная интервенция приобрела однозначно антибольшевистский характер. Военно-стратегические мотивы утратили свое значение и на первый план выступили прежде всего политико-идеологические и экономические факторы.

В складывающемся союзе интервентов Антанты и противников большевизма первые играли главную роль. Именно они обеспечили приход антисоветских сил к власти и лишь их помощь обеспечивала существование режима. Но парадокс как раз и заключался в том, что союз с интервентами лишал противников большевизма в массах, а власть Советов сплачивала трудящиеся низы под знаменами защиты отечества.

Причины поражения Белой армии в целом в России, и на Севере в частности, достаточно проанализированы исследователями. Во-первых, ограниченность экономических и людских ресурсов окраины России. Во-вторых, союзники вели себя как оккупанты, интервенты, проводили колониальную, захватническую, грабительскукю политику. Отсюда, Красная Армия вела освободительную войну, отвечающую национальным интересам России. В-третьих: политика Белого движения - политика непредрешенчества. Решение жизненно важных проблем большинства населения откладывалось до созыва Учредительного собрания после полной победы над большевиками. Лозунги большевиков были понятны большинству населения. А их реализация на деле и привела к тому, что в феврале 1920 г. в ходе антибелогвардейских восстаний почти 50 тысячная Белая армия перешла на сторону Красной Армии. В-четвертых: отсутствие единого сильного лидера у антисоветских сил. И наоборот, Советская Республика имела признанного единого лидера - В.И. Ульянова-Ленина. Более того, военное руководство жестко подчинялось политическому руководству. Среди причин военного поражения Белой армии на Севере, необходимо отметить и то, что вместе с широкими народными массами против нее выступила значительная часть офицеров старой русской армии, сыгравшие значительную роль в военных победах 6-й Красной армии. Это основные причины поражения Белой армии. И, безусловно, не полный их перечень.

Огромны оказались политические и нравственные издержки международной интервенции. Это и искалеченные судьбы ее ветеранов, и атмосфера недоверия, которая в течение последующих нескольких десятилетий оказывала сильное негативное воздействие на международные отношения и способствовала новым драмам мировой истории.

Приложение

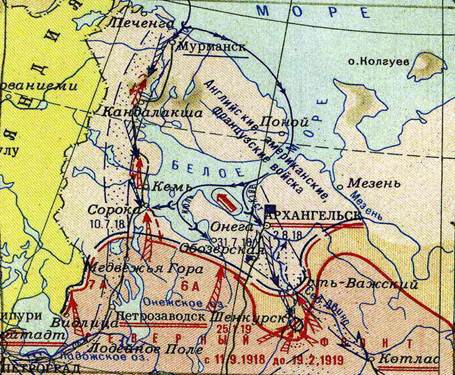

Рис. 1. Развертывание военной интервенции Антанты и Гражданской войны на Севере России. Май 1918 - март 1919 г.

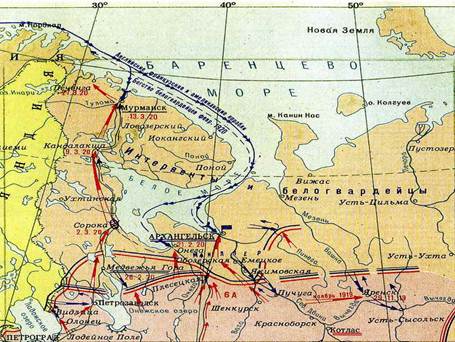

2. Окончательный период военной интервенции и Гражданской войны на Севере России. Июль 1919 г. - март 1920 г.

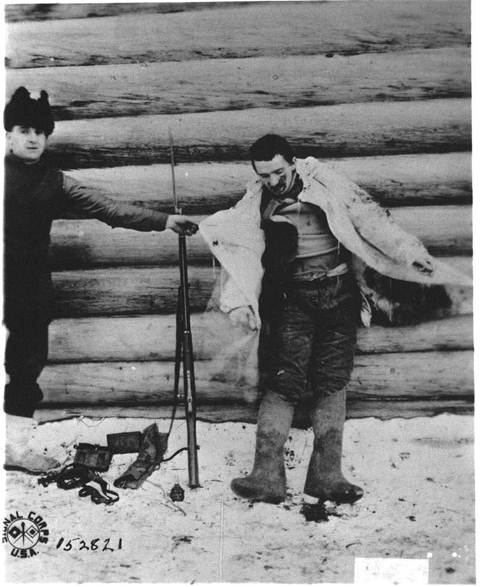

Рис. 3. Фото американского фотографа. Пойманный большевик

Рис. 4. Интервенты на станции Обозерская

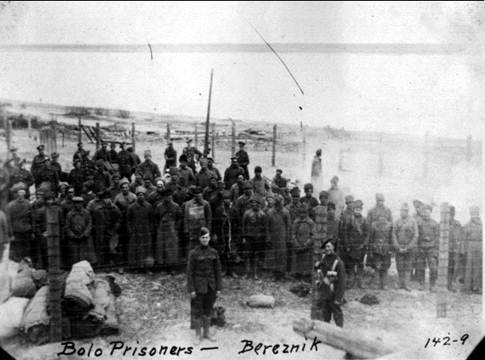

Рис. 5. Пленные большевики в Березнике

Рис. 6. В.Н. ДОБРОВ "Неизвестный ГУЛАГ" (концлагерь на острове Мудьюг)

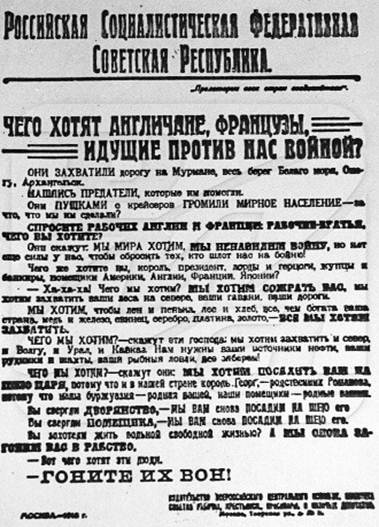

Рис. 7. Большевистская листовка в период интервенции на Севере России. Из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

[1] 1Голдин, В.И. «Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере 1918-1920». М: Изд-во МГУ, 1993, стр.13

2 «Архангельск 1584-1984: Фрагменты истории». Архангельск: Сев-Зап. Кн. Изд-во, 1984, с.142

1Рассказов, П. «Записки заключенного». – Архангельск: Севкрайгиз, 1935 с. 23-24[2]

Влияние победы В ВОВ на послевоенное развитие СССР

Историческая заслуга советского народа и его вооруженных сил состоит в том, что они, разгромив фашистские полчища, ликвидировали опасность распространения агрессии на другие страны и континенты. Советский Союз стал главной силой, преградившей германскому фашизму путь к мировому господству. Народы Советского Союза на своих плечах вынесли ...

Экономические итоги

Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой войны повлиял на ход развития экономики всех крупных индустриальных государств. Усиление государственного регулирования и планирования экономики, формирование военно-промышленных комплексов, ускорение развития общенациональных экономических инфраструктур, рост доли производств оборо ...

Детство, образование

Сразу после рождения Александр был взят у родителей своей бабкой императрицей Екатериной II, которая намеревалась воспитать из него идеального государя, продолжателя своего дела. В воспитатели к Александру по рекомендации Д. Дидро был приглашен швейцарец Ф. Ц. Лагарп, республиканец по убеждениям. Великий князь рос с романтической верой ...