Достижения арабских ученыхСтраница 3

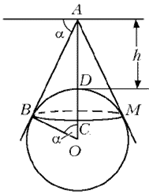

Из рисунка видно, что R=(R+h)cosa, т.е.

![]()

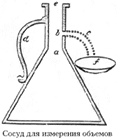

Заслугой аль-Бируни является определение удельных весов (плотностей) драгоценных камней и металлов. Для измерения объема им был сконструирован отливной сосуд. Измерения отличались высокой точностью (сравните данные аль-Бируни и современные в г/см3):

– золото: 19,05 и 19,32; – серебро: 10,43 и 10,50; – медь: 8,70 и 8,94; – железо: 7,87 и 7,85; – олово: 7,32 и 7,31.

Бируни выяснил, что удельные веса холодной и горячей, пресной и соленой воды различны, и измерил их. В Европе аналогичные измерения были проведены в эпоху Возрождения, после того как Галилей соорудил гидростатические весы.

Определением удельных весов, техникой и теорией взвешивания занимались мудрецы Востока Омар Хайям и его ученик ал-Хазини. Выдающийся поэт и ученый арабского мира Омар Хайям (ок. 1048–ок. 1123) родился в городе Нишапуре на востоке Ирана. В течение жизни Омар Хайям жил и работал в Самарканде, Бухаре, Исфахане. Хайям развил теорию кубических уравнений, написал математический трактат «Комментарий к трудным постулатам книги Евклида», труд «Трактат о доказательствах задач алгебры и валь-мукабалы».

Когда ученый был молодым, Среднюю Азию и Иран завоевали турки-сельджуки. В 1074 г. Омар Хайям был приглашен в столицу сельджуков Исфахан для работы в обсерватории, где ему покровительствовал султан Малик-шах. Хайям стал главой обсерватории, работал над реформой календаря, составил «Астрономические таблицы Малик-шаха». Придуманный им солнечный календарь Лаплас спустя семьсот лет назвал самым точным. В основу календаря был положен 33-летний цикл смены високосных лет (в течение 33 лет восемь високосных). Год начинался с весеннего равноденствия. Весенние и летние месяцы длились тридцать один день, все остальные – тридцать. В простые годы последний месяц имел двадцать девять дней. Ошибка в сутки в таком календаре накапливалась за пять тысяч лет. Почти тысячу лет пользовались этим календарем в Иране и отменили его лишь в 1976 г.

В 1092 г. султан Малик-шах умер, обсерваторию закрыли, Хайяма обвинили в безбожии, он вынужден был совершить паломничество в Мекку. Скончался Омар Хайям в бедности в родном Нишапуре.

Свои научные труды Омар Хайям писал по-арабски, а на языке фарси он писал четверостишия – рубаи, известные сейчас всему миру.

Омар Хайям вместе со своим учеником аль-Хазини занимался теорией взвешивания. Он, например, ставил задачу «узнать количество серебра и золота в состоящем из них теле». Исходными данными служили вес в воздухе и в воде двух произвольных слитков серебра и золота и вес рассматриваемого тела. Здесь Хайям распространяет закон Архимеда на предметы, находящиеся в воздухе.

Поставленную задачу Хайям решил двумя способами. В сочинении аль-Хазини «Книга о весах мудрости», написанной в 1124 г., описаны специально сконструированные для этих целей весы. Их основными частями являлись градуированное коромысло и пять чашек, которые можно было передвигать по коромыслу и подвешивать одну под другой. Автор «Книги» так описывал весы:

– отличают изменение веса на один мискаль (4,464 г), хотя полная нагрузка составляет 1000 мискалей; – отличают чистый металл от подделки; – дают сведения о компонентах металлических тел без отделения одного от другого; – позволяют определить вещество взвешиваемого предмета по его виду, отличаясь от других весов, которые не отличают золото от камня.

Таким образом, «весы мудрости» позволяли решать ряд практических задач: определять чистоту металла, распознавать сплавы, устанавливать истинную ценность денежной монеты, отличать подлинные камни от подделок.

Ученые Древнего Востока достигли значительных успехов в таком разделе физики, как оптика. Крупный шаг в области развития оптики после Птолемея был сделан Абу Али ибн аль-Хайсамом из города Басры (965–1039). В Европе этот ученый стал известен под именем Альгазена. Его труд «Сокровище оптики» дошел до нас в латинском переводе, изданном в Базеле в 1572 г.

Трактат разделен на семь книг, из них первые три посвящены глазу и зрению. Альгазен впервые в истории оптики дает анатомическое описание глаза. Для него, бесспорно, что зрение вызывается внешними лучами, приходящими в глаз от предметов, причем изображение формируется внутри хрусталика, прежде чем достигает зрительного нерва.

Последняя книга трактата – об отражении и преломлении в прозрачных средах. Альгазен развивал теорию Лукреция о том, что свет – это поток частиц, и отражение рассматривал как механическое явление: «Свет отражается в те части, откуда прибыл, вдоль по прямой так же наклонной, как и первоначальная».

Причины неудачи аграрной реформы.

Ряд внешних обстоятельств (смерть Столыпина, начало войны) прервали столыпинскую реформу. Всего 8 лет проводилась аграрная реформа, а с началом войны она была осложнена - и, как оказалось, навсегда. Столыпин просил для полного реформирования 20 лет покоя, но эти 8 лет были далеко не спокойными. Однако не кратность периода и не смерть ав ...

Учреждение патриаршества.

Важнейшим достижением в государственной деятельности Бориса Годунова стало учреждение патриаршества в России.

Изначально русская православная церковь в организационном отшении была митрополией в составе константинопольской патриархии и управлялась митрополитом. С середины XV в. московские митрополиты избирались в Москве собором русских ...

Битва за Москву

Среди крупнейших событий второй мировой войны великая битва под Москвой занимает особое место. Именно здесь, на подступах к столице, хваленая гитлеровская армия, в течение 2-х лет легким маршем прошедшая многие европейские страны, потерпела первое серьезное поражение. В сражениях под Москвой был окончательно похоронен гитлеровский план ...